por Mariana Paiva

Bem que eu podia falar de outra coisa. Tem tanta notícia nos jornais que parece nunca faltar assunto, e eu que sou jornalista sempre posso arriscar um palpite sobre qualquer coisa. Meu DRT deixa. Mas hoje quero falar de uma coisa que aprendi brincando de fazer o tempo voltar.

Havia muitos anos que eu tinha deixado de ser estagiária. A menina tímida que não perguntava e ia observando até acertar, tinha que ser tudo perfeito por onde eu passasse, leonina-exigente. O mundo pesando muitos quilos, como diria Erasmo. Quinze anos depois, estou eu de novo estagiária, 30 horas por enquanto, nem um real a mais na conta bancária de quem paga aluguel, luz, água e por aí vai. Estagiária de professora, que eu já sou faz tempo, mas agora de criança.

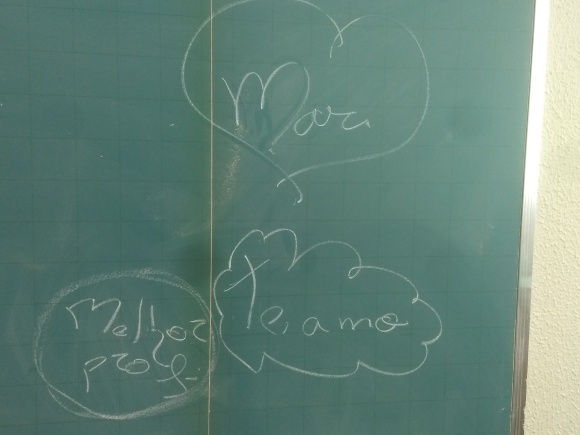

Subindo a rampa em direção à sala de aula, eu disse à coordenadora, toda contente, que adoro escola. Que foi lá que vivi os anos mais perfeitos de todos, com tudo de bom e de ruim que eles tiveram. Mas a verdade mesmo eu soube ali, em frente ao quadro de giz, aquele barulho ensurdecedor de gente de 11, 12 e 13 anos descobrindo a vida por segundo, a sala ficando pequena pra uma brincadeira de com quem será. O pessoal do sexto ano (a boa e velha quinta série) me perguntando o que um feijão disse ao outro. E eu rindo solto, esperando alguma resposta filosofia-profunda-de-criança. A menininha bem pequenininha sentando na minha cadeira (ali, temporariamente) e dizendo que se sentia feliz em olhar como se fosse uma professora. E que queria ser assim no futuro.

O quadro negro cheio de corações quando deixaram a sala. 50 minutos e declarações derramadas de amor por mim. Pode confundir gostar com amar. Pode ficar de crush com o menino da outra turma que nunca vai saber. Pode dizer que gostou de mim e me dar de presente umas figurinhas do álbum da Copa América – e ficar meio desconcertado quando descobrir que, no meio do montinho, foi a figurinha de Ronaldo, tão importante. Pode tomar essa de volta, meio sem jeito. Pode esse afeto simples por alguém que se viu tão pouco mas que já sabe que fica na alma. Todo mundo fica, e isso aqui eu não preciso ensinar: aprendo. Volto no tempo, entre cadernos de unicórnios e de Batman. Fico pequena e irremediavelmente simples de novo

por Mariana Paiva

por Mariana Paiva 1968 - o ano que não terminou

Zuenir Ventura

Editora Objetiva

320 páginas

1968 - o ano que não terminou

Zuenir Ventura

Editora Objetiva

320 páginas